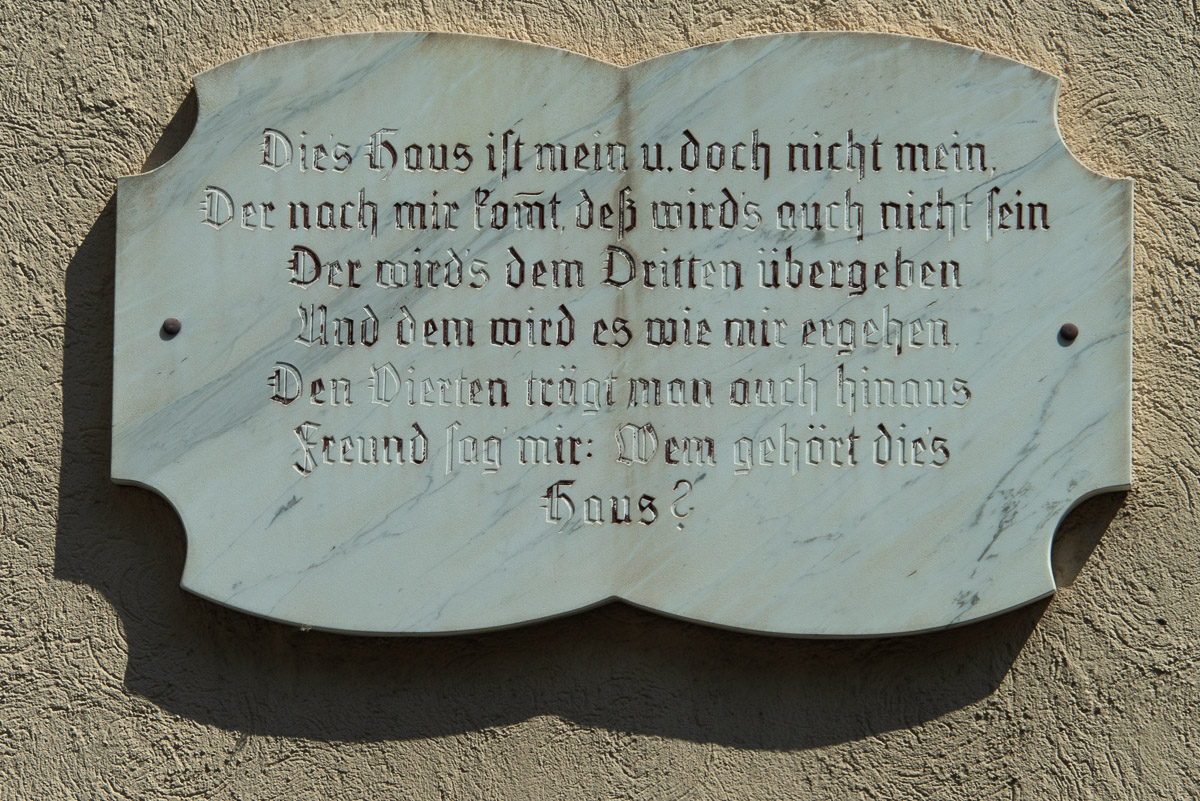

In Darmstadt, an dem Haus in der Liebfrauenstraße 68, hängt eine Marmortafel. Ihr Text ist einfach, fast banal – und doch erschütternd aktuell:

Dies Haus ist mein und doch nicht mein.

Der nach mir kommt, deß wird’s auch nicht sein.

Der wird’s dem Dritten übergeben,

Und dem wird es wie mir ergehen.

Den Vierten trägt man auch hinaus.

Freund, sag mir: Wem gehört dies Haus?

Die Frage klingt naiv. Aber sie trifft ins Mark: Wem gehört ein Haus, ein Stück Land – oder gar die ganze Erde?

Die große Einteilung

Unsere Vorfahren haben die Welt in Parzellen geschnitten. Grenzen gezogen, Zäune errichtet, Urkunden geschrieben. Wer etwas erbt, lebt im Schutz dieser Konstruktion. Wer nichts erbt, muss für das Recht auf ein Dach über dem Kopf zahlen. Wer nicht zahlen kann, wird an den Rand gedrängt – ins Prekariat, auf die Straße, in die Unsichtbarkeit.

Besitz, Eigentum – und die Illusion von Freiheit

Das Gesetz unterscheidet fein zwischen Besitz und Eigentum. In Wahrheit macht diese Unterscheidung vor allem eines: sie schützt die Interessen der Eigentümer.

Denn während der Besitzer nur vorübergehend über eine Sache verfügt, garantiert das Eigentum dauerhafte Macht. Wer Eigentum hat, kann andere ausschließen. Wer keines hat, darf betteln, arbeiten, dienen – oder verzweifeln.

Die Natur kennt kein Eigentum

In der Natur existiert dieses Konstrukt nicht. Der Vogel baut ein Nest, zieht seine Jungen groß, fliegt weiter.

Die Pflanze stirbt und macht Platz für die nächste. Die Katze verteidigt ihr Revier, solange sie lebt – und dann wird es frei.

Kein Vogel vererbt sein Nest.

Kein Baum hinterlässt ein Testament.

Nur der Mensch hat es geschafft, aus Nutzung ein ewiges Herrschaftsinstrument zu schmieden.

Vom Nomaden zum Sklaven seiner Scholle

Früher waren Menschen Nomaden. Besitz bedeutete Last, Eigentum machte unbeweglich. Erst mit der Sesshaftigkeit und der Landwirtschaft kam die Idee: Wer Arbeit in den Boden steckt, soll die Früchte behalten. Klingt vernünftig.

Doch bald wurde daraus ein Dogma: Wer Land hat, darf es für immer beanspruchen. Auch dann, wenn er längst tot ist. Auch dann, wenn die Nachkommen nie einen Finger dafür krumm gemacht haben.

So wurde aus dem Recht auf Nutzung ein ewiger Ausschluss – ein Erbrecht, das bis heute wirkt.

Die große Ungerechtigkeit

- Unsere Erde ist endlich. Aber ein kleiner Teil der Menschen hat sie unter sich aufgeteilt. Alle anderen dürfen zahlen oder dienen.

Das Ergebnis ist grotesk: - Reichtum wächst nicht durch Leistung, sondern durch Erbschaften.

- Laut Studien profitieren drei Viertel der deutschen „Vermögenden“ vor allem von Vererbung oder Schenkung.

- Wenige besitzen fast alles, viele besitzen nichts.

Was früher „Lehnswesen“ oder „Sklaverei“ hieß, nennt sich heute Arbeitsmarkt. Der Zwang ist geblieben – nur die Ketten haben sich geändert.

Die bittere Wahrheit

Wir nennen es „Freiheit“, dass Menschen ihre Lebenszeit verkaufen müssen, um sich das Grundlegendste leisten zu können: ein Dach über dem Kopf.

Wir reden von „Chancengleichheit“, während Besitz und Reichtum in immer weniger Händen konzentriert werden.

Wir glauben an „Leistungsgerechtigkeit“, während ganze Generationen erben, ohne jemals etwas geleistet zu haben – und dennoch über das Leben anderer bestimmen.

Und die Frage bleibt

Die Marmortafel an der Liebfrauenstraße 68 warnt uns, ohne es zu wissen:

Kein Haus, kein Land, kein Reichtum gehört wirklich jemandem. Wir sind nur Nutzer auf Zeit – und doch haben wir ein System geschaffen, das die Illusion ewigen Eigentums zementiert.

Die Frage des unbekannten Verfassers hallt bis heute nach:

Freund, sag mir: Wem gehört dies Haus?

Es gab in der Geschichte (Deutschlands) mehrfach den Versuch Volksvermögen herzustellen.

Begonnen hat es 1946/47 in Hessen mit einer Volksabstimmung darüber.

(Kaum bekannt).

Auch 1989 sollte manches in Volksvermögen bleiben… (Industrieflächen; landwirtschaftliche Flächen; Infrastrukturen, wie Wasserwerke, die notwendigen Versorgungen dienen.

Vielen Dank für den Hinweis.

Volksvermögen wird ja in der Volkswirtschaft als “Gesamtvermögen der an einer Volkswirtschaft Beteiligten” definiert.

Hier geht es für mich um die Frage, ob es so etwas wie Vermögen geben sollte, dass einer privatwirtschaftlichen Nutzung entzogen ist.

Da sind wir wieder bei der Frage der Privatisierung von Staatsvermögen, die ja -je nach welcher politischen Coleur- völlig unterschiedlich beurteilt wird.